昔話(櫛引八幡宮ものがたり)

流鏑馬 のこと

ただ再興したばかりでなく、

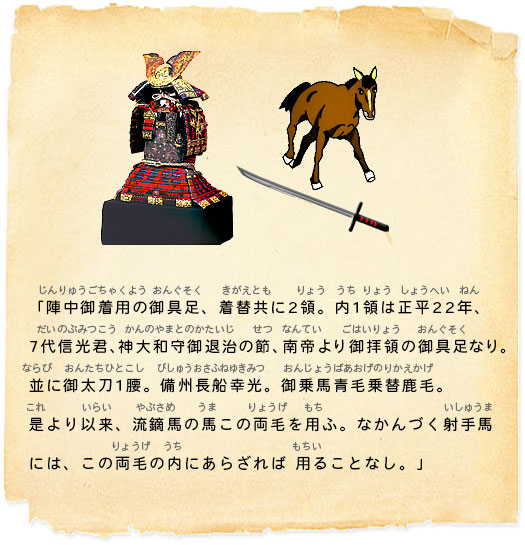

「

この秋田で勝利を収めた、応永18年の8月15日の櫛引八幡宮の大祭には、

この行事に参加する武士のことを、

よってこの年から、櫛引八幡宮へ奉納の流鏑馬の神事は、八戸(根城)・七戸・三戸の 各南部家から役者が参加し、相勤めるのが家例になりました。

この神事にはさまざまのしきたりがありました。

例えば役者が、神社へ参拝するときは、不浄のものを踏まないために

根城南部家が遠野へ移ってからも、わざわざ役者が遠野からやってきて、流鏑馬の神事が、幕末のころまで継続されたのでした。

この流鏑馬の神事は、昭和59年11月7日に、

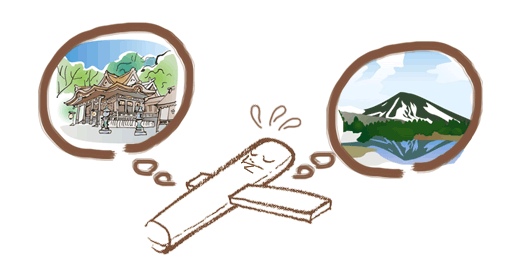

八幡 の伝説

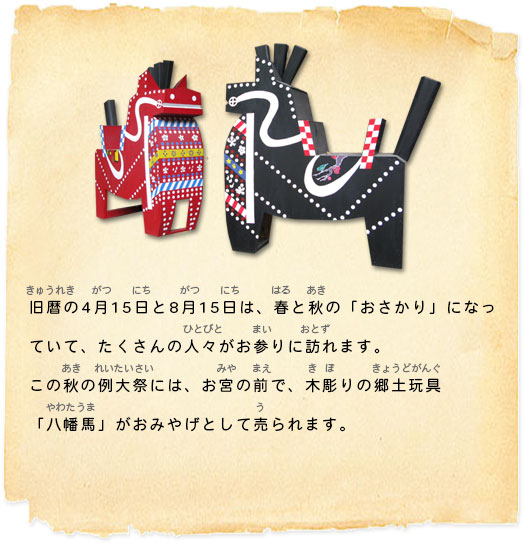

旧暦の4月15日と8月15日は、春と秋の「おさかり」になっていて、たくさんの人々がお参りに訪れます。

この秋の例大祭には、お宮の前で、木彫りの郷土玩具「

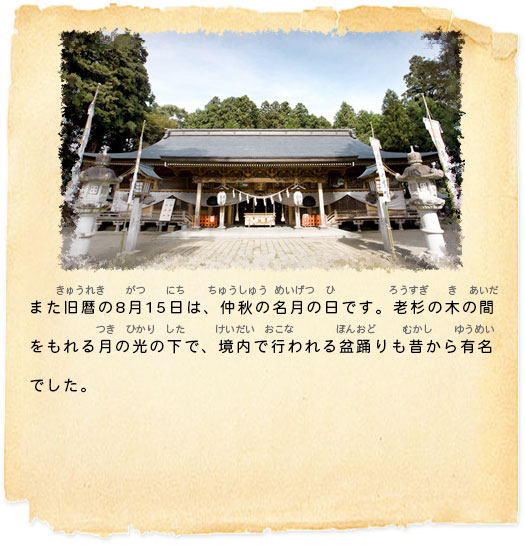

また旧暦の8月15日は、仲秋の名月の日です。

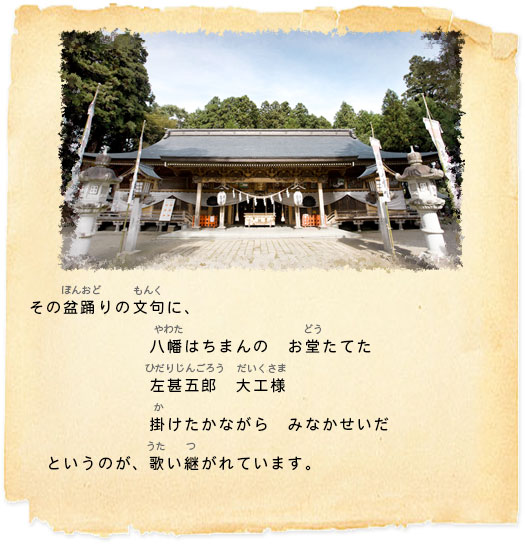

その盆踊りの文句に、

というのが、歌い継がれています。

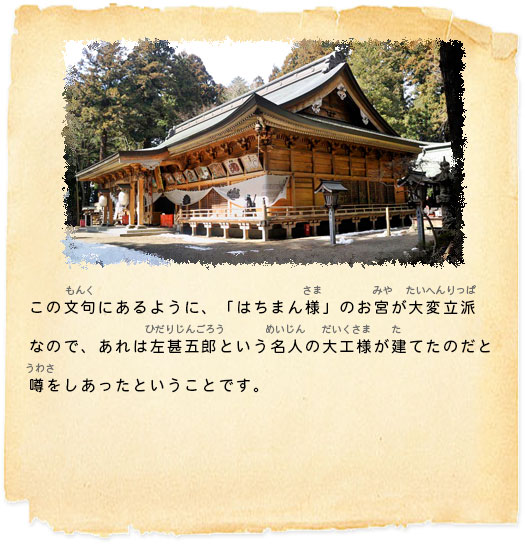

この文句にあるように、「はちまん様」のお

掛けた「かながら」のかながらという言葉には、2つの意味があります。

それは、

かながら=かんなくず。

かながら=

ですから唄の意味は、

そんなことから、八戸の郊外の

左甚五郎 とメドツ

昔、はちまん様のお堂を建てるのに、名人の

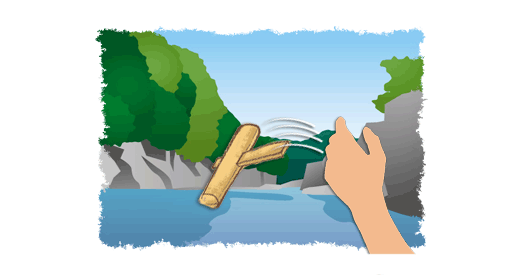

「左甚五郎ともあろう者が、まちがったではすまされない」と、ヌキを通したまま、その柱の部分を切り取って川へ捨てようとしました。

ところが、切り取られた柱が、口をききました。

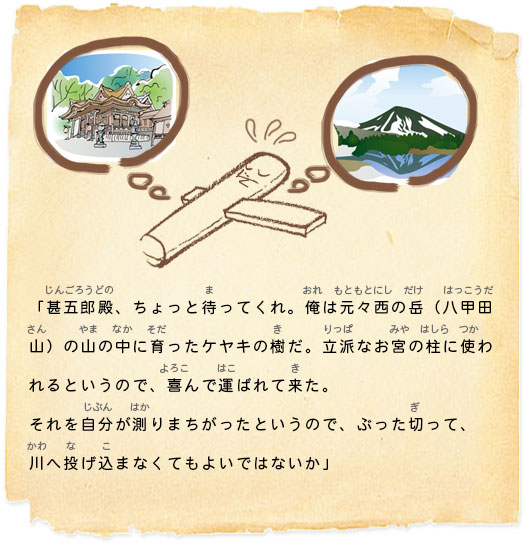

「甚五郎殿、ちょっと待ってくれ。俺は元々西の

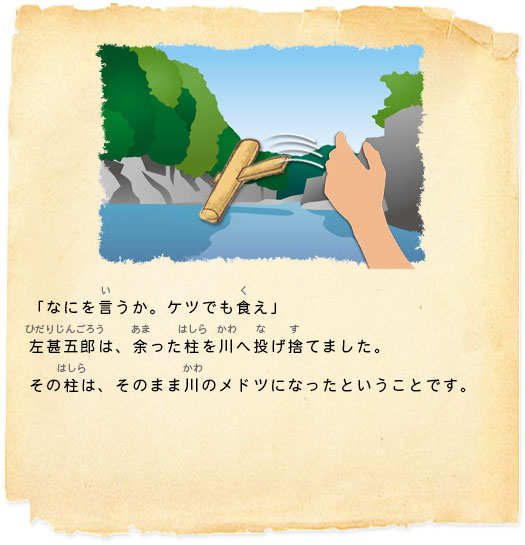

「なにを言うか。ケツでも食え」左甚五郎は、余った柱を川へ投げ捨てました。その柱は、そのまま川のメドツになったということです。

ですから、メドツの手は柱のヌキのように、右手を引っぱれば左手が短くなって右が伸びるようになっているし、けつ食えと言われたので、川で人や馬の尻を狙うようになったということです。

大黒様 と伝三郎長者

昔、八幡様のお

「大黒様、私を

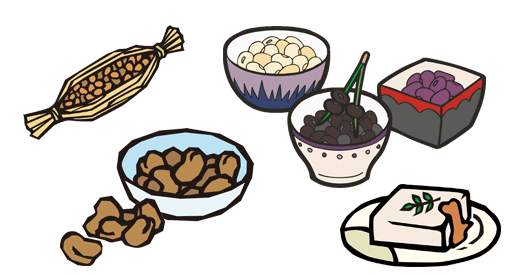

日頃はカラヤキの

さて、二十一日目の夜のこと、

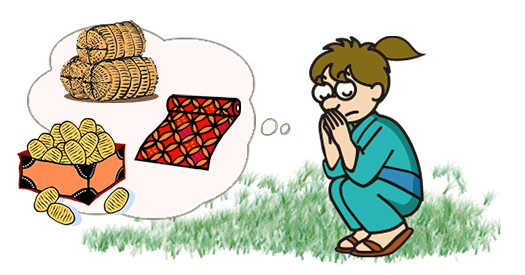

「これこれ伝三郎、お前が熱心に頼むので、その願いをかなえてやろう。ついては今年の

「へへえーっ。豆を使った料理を四十八種類。早速準備にとりかかり、

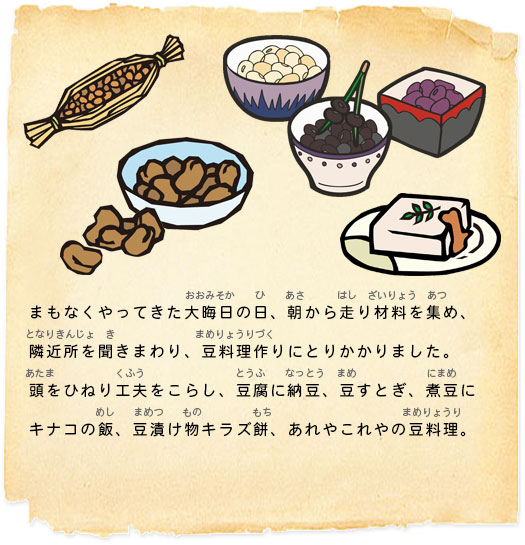

まもなくやってきた

「やれやれ、やっと出来あがったぞ、これで大黒様も文句はあるまい」

ところがどう数えても、四十六種類。四十八には二つたりません。

これからこしらえても、もう間に合いません。ですが約束の日、支度した料理を持ち、大黒様の所にやってきました。

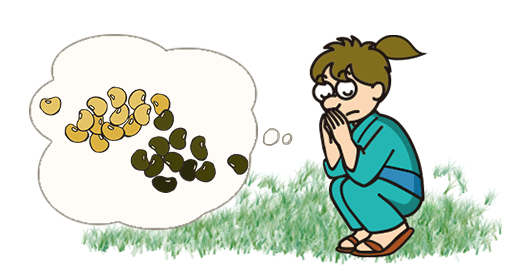

「大黒様、お約束を申し上げた豆料理を持って参りましたが、どう頑張っても四十六にしかなりませんでした。これはだめでしょうか」

大黒様は、にこにこお笑いになり、

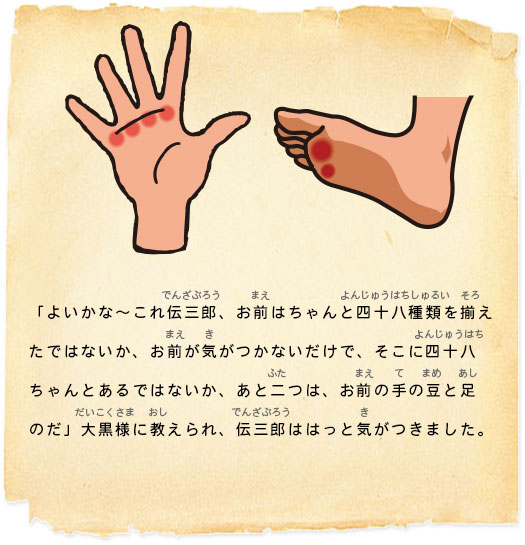

「よいかな~これ

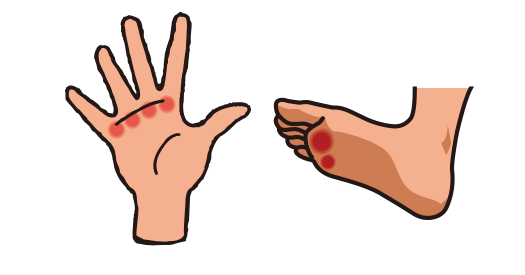

大黒様に教えられ、伝三郎ははっと気がつきました。

「手の豆に足の豆、豆が出る程まめまめしく働いて努力すれば、

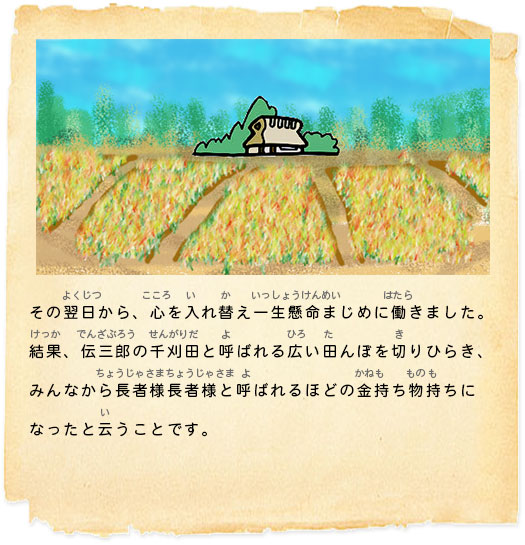

その翌日から、心を入れ替え一生懸命まじめに働きました。

結果、

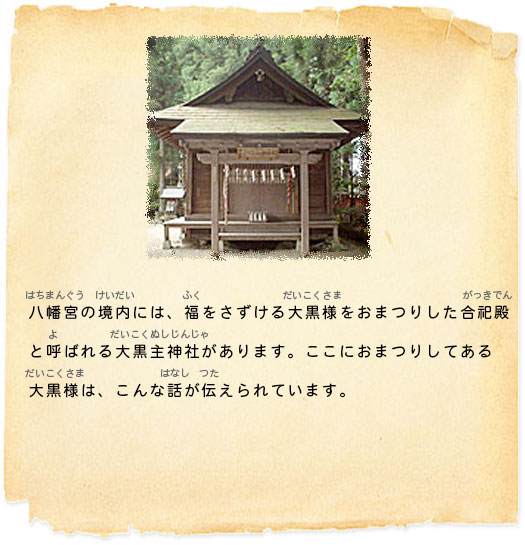

このように、八幡様の境内の大黒様はご